Desde su Montevideo natal, Javier Wijnants ha construído un camino cerámico profundamente ligado al oficio, al intercambio y a la construcción colectiva. Fundador del Taller Naceres junto a Verónica Susena, ha sostenido durante casi tres décadas una práctica comprometida con el trabajo artesanal, la docencia y la búsqueda de un lenguaje propio. Participante activo de colectivos como Colectivo Cerámica Uruguay y Escala Humana, fue uno de los impulsores de la reciente reactivación de la Bienal del Objeto Artesanal (ver nota), con una mirada regional que valora la artesanía como obra y como memoria cultural. En esta entrevista, repasa sus inicios, sus experiencias formativas, su paso por China y el sentido profundo que para él tiene seguir haciendo cerámica: con conciencia, con sencillez y con proyectos que mantengan vivo el fuego.

RC: ¿Cómo describirías tus comienzos con la cerámica?

JW: Hoy tengo 49 años, pero mi vínculo con la cerámica empezó cuando tenía apenas 13. Por entonces, era una actividad complementaria al colegio, algo que hacía fuera del horario escolar. Llegué a ese mundo, por un amigo de mis padres, quien era a su vez amigo de la ceramista Margarita Courtoisie, y su hijo, Marcello Perotti, que fue mi primer maestro de torno alfarero y quien me acompañó en los comienzos.

Tuve la suerte de formarme con Marcello desde el inicio, en torno alfarero y en el desarrollo técnico de engobes y esmaltes. Y con Margarita, especialmente, me adentré en su investigación de esmaltes de media temperatura, a 1040 grados. Ella los modificaba, generaba texturas… Era un enfoque muy experimental, y para mí fue un aprendizaje riquísimo. Lo que comenzó como una actividad semanal se fue transformando poco a poco, hasta que terminé yendo de lunes a jueves, y a veces algún día más. Fui casi 9 años. Así empezó todo. Ese fue mi primer vínculo con la cerámica.

RC: ¿Ese recorrido inicial fue en Montevideo?

JW: Sí, estoy en Montevideo, en la Ciudad Vieja. Mi formación fue en talleres, tanto en Uruguay como en simposios, seminarios y encuentros —principalmente en Argentina—, y otras instancias que se fueron presentando con los años. No tengo un título formal, y a esta altura no creo que lo vaya a tener. La experiencia de taller ha sido mi formación fundamental en el oficio. Mi vínculo actual con la Facultad de Artes, a donde viajo tres meses al año a la sede del este, en Rocha— se dio a partir de una convocatoria en la que valoraron precisamente ese trayecto desde el oficio, más allá de la formación académica.

RC: ¿Hay escuelas de cerámica en Montevideo?

JW: No contamos con escuelas específicas de cerámica como sucede en Argentina, pero sí existen espacios importantes. Por un lado, está la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, vinculada a la UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay). Es una formación técnico-profesional que forma parte del bachillerato, y ofrece especialización en cerámica, además de otros rubros como talla en madera, lutería, entre varios más. También, a nivel público, está lo que era la vieja Escuela de Bellas Artes, que hoy forma parte de la Facultad de Artes. Allí, dentro de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, existe un área de Artes del Fuego, que permite orientar la carrera hacia la cerámica, entre otras disciplinas. Eso es en Montevideo. Después, en el este y en algunas zonas del interior, existe la Tecnicatura en Artes, por ejemplo en el CURE (Centro Universitario Regional del Este), donde se ofrece la Tecnicatura en Artes Visuales con una orientación en cerámica. Desde hace algunos años, soy docente allí en los seminarios opcionales vinculados a cerámica. Eso es lo que hay a nivel de educación pública. En paralelo, la realidad en Uruguay —sobre todo en el interior— se completa con Casas de la Cultura que dependen de los gobiernos departamentales, y con talleres independientes que ofrecen clases con distintas técnicas y enfoques. Una parte muy importante de la formación ceramista en Uruguay viene justamente de ahí: de estos espacios no formales.

RC: ¿Y cómo nació tu taller Naceres?

JW: El taller Naceres lo fundamos junto a Verónica Susena, que es mi esposa, aunque en ese momento todavía éramos novios. Arrancamos con el taller en el año 1997. A Verónica la conocí en el taller de Carlos Barrientos, donde yo estaba haciendo un curso de formación y especialización en gres. Ese curso fue muy importante para mí, porque estaba dictado por Barrientos y también por Julio César Roldán, y consistía en una formación intensiva de seis meses, centrada en la formulación de pastas y esmaltes de gres. Lo interesante de ese curso fue que no era una propuesta teórica o general, sino que estaba muy vinculada a nuestra realidad: trabajamos con materiales y temperaturas adaptadas específicamente al contexto de Uruguay. Ese enfoque técnico y local fue determinante en las decisiones que tomamos después al momento de abrir nuestro propio taller.

Desde entonces, ya van a ser casi 30 años de trabajo ininterrumpido en Naceres. El gres se convirtió en el eje central de la producción, y también en un lenguaje propio. Siempre trabajamos desde una lógica de escala humana, y me gusta aclarar a qué me refiero: un tipo de producción cercana, consciente, artesanal, sin intermediaciones industriales. Es un ritmo que permite estar en contacto directo con el material, con el proceso, con el objeto, y también con quienes se relacionan con ese objeto.

RC: Y además formás parte de un colectivo de ceramistas…

JW: Además del trabajo de taller, a lo largo de estos años también integré varios colectivos. Uno de los que quizás se conoce más es el Colectivo Cerámica Uruguay, con quienes venimos trabajando desde hace por lo menos 18 años. Organizamos encuentros de ceramistas que se realizan cada dos años, entre muchas otras actividades. Lo que buscamos es promover la cerámica y generar espacios para la cerámica. También formo parte del Colectivo Escala Humana donde tenemos una mirada sobre la artesanía desde un lugar que la posicione más allá de las ferias artesanales —que, por supuesto, son una forma válida y necesaria de mostrar y comercializar el trabajo—, pero también nos interesa construir un espacio donde la artesanía se valore como obra, como pieza de autor, como parte de una propuesta artística con identidad.

RC: ¿Cómo fue el proceso de reactivar la Bienal del Objeto Artesanal después de tantos años y qué lugar ocupa dentro del trabajo que vienen haciendo desde el colectivo Escala Humana?

JW: Cuando llegó la pandemia, tuvimos que meternos de lleno en los talleres, hacer el esfuerzo de sostenerlos y sacarlos adelante. Fue ahí cuando reflotamos con más fuerza la idea de darle continuidad a las muestras —ya fueran individuales, del colectivo, o con otras personas vinculadas a la artesanía— y también avanzar en algo que veníamos pensando desde hacía tiempo: la formación de una asociación civil que nos permitiera establecer vínculos más sólidos con instituciones y generar convenios que den respaldo a estas iniciativas.

Uno de los proyectos más significativos en ese marco fue la recuperación de la “Bienal del Objeto Artesanal». Se trata de una bienal de artesanía que no se realiza en Uruguay desde hace 23 años. La última edición fue en 2002 —la tercera edición— y había sido organizada por la Intendencia de Montevideo, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de DINAPYME, que es la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, dentro del Ministerio de Industria y energía. Por distintos motivos esta bienal se dejó de hacer, pero desde entonces, veníamos reclamando la necesidad de recuperar ese espacio perdido.

Es importante aclarar que, si bien en Uruguay años más tarde surgió el Premio Nacional de Artesanía, se trata de una instancia distinta, que no compite ni reemplaza a la bienal. Son espacios complementarios. Lo que hace el premio es dar visibilidad a la artesanía en formato concurso. Lo que nosotros buscamos con la bienal es abrir un espacio más amplio, de exhibición, de encuentro, de reflexión, de circulación de obra, poniendo en valor la artesanía tanto a nivel nacional como regional, con una mirada sudamericana.

Una diferencia importante es que Colectivo Cerámica Uruguay, por ejemplo, se dedica exclusivamente a la cerámica, mientras que Colectivo Escala Humana tiene una mirada más amplia, abarcando todos los oficios artesanales.

Esta cuarta edición es un verdadero reflote, después de muchos años de ausencia. La organización está a cargo del colectivo Escala Humana, y cuenta con el reconocimiento y convocatoria de UNESCO para la región Mercosur. Además, tiene el apoyo de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y la Dirección de Artesanías de DINAPYME. Vale la pena explicar que en Uruguay esta dirección, que se ocupa de artesanías, depende del Ministerio de Industria y Energía, no del Ministerio de Cultura, como suele suceder en otros países. Es una particularidad del sistema uruguayo. Por ejemplo, en Argentina existe MATRA, desde el área de Cultura de la Nación; y en Chile también hay un organismo nacional específico que trabaja en la promoción de la artesanía desde Cultura. A pesar de esa estructura, nosotros también articulamos con la Dirección de Cultura del Gobierno Departamental —en este caso, la Intendencia de Montevideo— y con el Ministerio de Educación y Cultura, para que el apoyo a esta Bienal tenga un carácter institucional amplio. Sumamos también el apoyo del WCC (World Crafts Council), el Consejo Mundial de Artesanías, y de otras instituciones con las que venimos firmando convenios.

Cuando hablamos de apoyo, hablamos también de apoyo económico, aunque hay que decir que es limitado. De todas formas, ya tenemos confirmados dos premios con respaldo económico: uno a nivel nacional, financiado por el MEC, y otro destinado a artesanos del exterior, que cuenta con apoyo de DINAPIME. También se concretó un convenio con UNESCO, que incluye un aporte económico, y la Intendencia de Montevideo que colabora en la parte organizativa, aportando fondos para cubrir algunos de los gastos que conlleva la Bienal —como la producción del catálogo, la logística, etc.

Es importante destacar que el colectivo Escala Humana trabaja de forma honoraria para sacar esto adelante. Uno de los apoyos clave que nos brindó la Intendencia fue la cesión de una sala en el Museo Histórico Cabildo, al menos por un tiempo. Nuestra intención es que se pueda tener un espacio, en algún momento, que sea de referencia para la artesanía, no solo nacional, sino también sudamericana.

RC: ¿En la Bienal participan de varios países?

JW: Sí, de muchos, aunque la participación de artesanos del interior del país fue relativamente baja, y en gran parte se debe a las dificultades para hacer llegar la información a todos los rincones, especialmente porque hubo más de dos décadas sin ediciones. Eso implica tener que reconstruir la memoria del evento, generar confianza y tejer redes desde cero. Sabemos que consolidar este espacio requerirá tiempo, continuidad y mucha articulación regional. A partir de que se montó la exposición con las obras seleccionadas por la convocatoria de UNESCO, muchos de los apoyos empezaron a consolidarse. Fue como una validación y ayudó a reforzar los compromisos que se habían asumido desde distintas instituciones.

De todos modos, la difusión sigue siendo uno de los grandes desafíos. Hay que insistir, generar presencia y construir esos puentes con tiempo, porque visibilizar la artesanía —y más aún desde una perspectiva regional— lleva su proceso.

El jurado nacional seleccionó 83 postulaciones de un total de 173 presentadas, lo que se traduce en unas 119 obras en total que integran esta exposición. Es un trabajo enorme, que demuestra que la artesanía, cuando tiene espacios donde expresarse y circular, tiene muchísimo para mostrar y decir.

RC: ¿Y gran parte de la organización y el trabajo depende del compromiso y la dedicación de ustedes mismos?

JW: Sí, hay colegas con mucha experiencia, veteranos en la artesanía, que en lugar de retirarse y descansar, están justamente promoviendo que la artesanía siga construyendo propuestas culturales, que fomenten el trabajo de calidad y el reconocimiento del buen hacer. Esto requiere un seguimiento constante y un compromiso real.

En las exposiciones también invitamos a otros talleres, llegando a nuclear más de cuarenta. La idea es generar diferentes miradas sobre la artesanía, siempre con un punto en común: el compromiso con el trabajo de calidad y el buen hacer.

RC: ¿Existe una movida similar a Escala Humana en Argentina?

JW: Sí, muchos de los compañeros de acá también habían participado en ferias internacionales, como la Feria Internacional de Artesanías de Córdoba, entre otras, y eso generó vínculos con colegas de allá. Entonces se trató de hacer fue replicar este tipo de iniciativas, y se formó Escala Humana Argentina. Pero además de eso, logramos hacer cruces concretos: armamos exposiciones colaborativas con nombres como “Dos Orillas, Un Mismo Río” donde buscamos generar un diálogo entre ambos lados del río. Se trató de compartir miradas desde diferentes países, pero con una inquietud en común. Esas muestras se hicieron en ambos márgenes: en una galería en Puerto Madero y también de este lado, en Uruguay. Por lo menos dos o tres veces pudimos concretar esos intercambios, que nacían desde la autogestión y desde el deseo de pensar lo artesanal más allá de las fronteras.

RC: ESCALA HUMANA también tiene otras funciones?

JW: muchas más! por ejemplo, la arquitecta Olga Larnaudie, que fue coordinadora de la última bienal, que decidió ceder todo su archivo: escritos, recortes de prensa, materiales que forman parte de un acervo enorme, y desde Escala Humana queremos poder preservarlo, organizarlo, digitalizarlo, conservar la memoria del oficio. Y ahí aparece el dilema de siempre: ¿cómo sostener lo colectivo, lo cultural, lo artesanal? Porque todo esto que hacemos nos apasiona, creemos en el valor del oficio, sentimos que hay algo que tiene que trascender, pero también porque necesitamos vivir… Creo que más allá del trabajo personal en el taller, involucrarse en proyectos colectivos hace que, la construcción desde la mirada de la artesanía y en particular desde la cerámica, se potencie, por eso se suma la participación en el Colectivo Cerámica Uruguay.

En lo personal, Emilio Villafañe y el ENACER fueron fundamentales. Participé de un encuentro en Junín de los Andes y me marcó mucho esa forma de encontrarse, de compartir…Emilio Villafañe, maestro y amigo muy querido— nos incitó a replicar esos encuentros de ceramistas en Uruguay, que ya llevan ocho ediciones, desde 2008 hasta el año pasado. Se hacen cada dos años y tienen un formato inspirado en ENACER, generando su propia identidad uruguaya.

Estas actividades tienen un gran potencial para seguir creciendo, nos alimenta en otro sentido. Porque el trabajo en el taller es muy solitario, y los proyectos con otros, para otros, te renuevan. Cuando fui al Barro Calchaquí, o a distintos simposios, volví con otra energía. Y eso es lo que mueve todo. Como en la docencia, el intercambio genera aprendizaje, circulación de ideas, te saca de la cueva. Ayuda a intercambiar.

RC: ¿en tu recorrido personal, quiénes fueron tus referentes importantes?

JW: Marcello Perotti y Margarita Courtoisie, la experiencia del taller de esmaltes y pastas de gres con Carlos Barrientos y Julio Roldán. Esos fueron momentos claves en mi formación, marcaron mucho lo que soy como ceramista.

Después vino el acercamiento al rakú, los “hornos alternativos”, aunque en realidad es volver a los hornos de leña, hornos de papel y otro tipo de experiencias de quema. Fue muy importante lo que aprendí con Julio Zalazar y Beatriz Cabezas. No sólo por lo técnico sino por la generosidad de los ceramistas que me abrieron su espacio y compartieron su saber.

También hay otros referentes a nivel nacional, como Pancho Prieto. Con él hice un curso muy breve de rakú, pero fue un primer acercamiento importante. Eso fue en 1992, yo tendría 15 o 16 años. Este camino me ha permitido cruzarme con muchos colegas y amigos muy generosos que han sido fundamentales.

RC: ¿Y cuándo empieza el vínculo con Argentina?

JW: Eso se dio de una manera muy particular. Un día, visitando a un familiar que vivía en Buenos Aires, vi en una estación de subte, una exposición de cerámica utilitaria. Era del Taller de Producción Artesanal de Avellaneda. En ese momento no sabía ni que existía.

Años después, viene Emilio Villafañe invitado por Julio y Beatriz a dar un taller, y ante mi pregunta de cómo había que hacer para conocer la Escuela simplemente me invita a ir y conocerla. Y fui al año siguiente, 2001, y desde ahí quedé vinculado efectivamente.

Después vino el ENACER de 2007, otros simposios como visitante, un seminario en Villa Gesell donde conocí a Carlos Leporace, a Tato Corte, a ese grupo maravilloso de ceramistas que son de los que te abren la puerta del taller y del afecto también. Con Guillermo Mañé y Lorena Cámara, Nicolás Rendtorff…ya es como una red afectiva que no se corta. La formación fue así, con mucho intercambio. Y siempre hubo motivación. Es un recorrido lleno de personas, lugares, fueguitos que se van encendiendo.

RC: Entonces, volvamos al inicio de tu taller….

JW: Empezamos en agosto del año 1997 con Verónica. Teníamos la idea de seguir haciendo cerámica, sostener lo que veníamos haciendo, pero con un espacio propio. Empezamos en una piecita con un hornito chico —que todavía lo tenemos— y una mesa. Ese era su taller en ese momento, porque también hacía cerámica desde los 12 años. y así armamos juntos el proyecto del taller Naceres.

Desde el primer momento tuvimos bastante claro cuál era la idea del taller: que tuviera tres patas: una era la producción de piezas que se pudieran comercializar relativamente fáciles, como tazas, cazuelas, objetos utilitarios que permitieran generar un ingreso económico.

La segunda era la docencia, porque a los dos nos gustaba enseñar: ya habíamos hecho nuestras primeras experiencias como ayudantes docentes en los talleres donde nos formamos. Verónica, además, es tallerista de expresión plástica, trabaja hace 30 años en una ONG con niños y adolescentes, en el oeste de Montevideo, en barrios donde muchas veces hay una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Allí da talleres de expresión plástica y ahora, por ejemplo, están haciendo un mural cerámico por los 60 años de la institución donde trabaja.

Y bueno, con el tiempo fui quedando más a cargo del día a día en el taller, pero siempre lo entendimos como un proyecto compartido. Además, la docencia fue también una forma de seguir aprendiendo. Porque uno transmite, pero también aprende.

Y después está la tercera pata, que para mí le da el equilibrio: la obra personal. Que siempre fue, por razones obvias, la más relegada, porque hay que sostener el espacio, los ingresos. Pero desde el principio supimos que también tenía que estar esa parte, porque es la que nos permite investigar, profundizar, buscar una identidad propia.

A lo largo de los años, esas tres patas se fueron equilibrando de distintas maneras, si se caía una, reforzamos las otras. Y desde hace un tiempo, la parte de obra personal empezó a tomar más fuerza, lo cual también trajo sus complicaciones de tiempo, pero bueno, cuando algo empieza a funcionar desde la convicción, se sostiene. Esa convicción de la que habla siempre Emilio Villafañe —que es un referente para mí y para muchos—, de creer en lo que uno hace, incluso cuando el contexto es adverso.

Y pasamos por momentos difíciles. Hoy puedo decir que sigo muy comprometido con eso. De hecho, estuve hasta hace tres años trabajando como tallerista en centros psiquiátricos. Fui tallerista en salud mental durante más de 20 años, desde 2001 hasta 2022, en varios centros. Ahí di talleres de cerámica y de plástica. En uno de esos centros llegamos a hacer un mural de siete metros por uno, e incluso un horno a leña, que es algo que en ese contexto se consideraría “peligroso”, pero que lo hicimos con mucho cuidado, y fue una experiencia muy poderosa. Ese trabajo fue muy intenso, muy movilizador. Poder acompañar procesos terapéuticos desde la cerámica, sobre todo en adolescentes y en personas que estaban atravesando momentos muy complejos, fue muy significativo.

Desde esos tres pilares —la docencia, la producción y la obra personal— es que sigo caminando este oficio.

RC: Entonces, empezó a tomar más fuerza la parte de la obra personal…

JW: Hubo un momento, hará tres o cuatro años, en que empezó a tomar un poco más de fuerza, es un trabajo que disfruto mucho, pero que postergo muchas veces. En 2002, en la tercera Bienal de Artesanía, que fue la última que se había hecho hasta ahora, ganamos un premio. Fue la primera vez que nos presentamos, y ganamos uno de los premios de la Bienal. Presentamos una mesa colgante con cerca de 80 piezas de vajilla de gres. Después vinieron los Premios Nacionales de Artesanía. En 2017 gané una mención honorífica. En 2021 gané un segundo premio, y en 2023 se dio el primer premio a nivel nacional. Y después, en 2024, fue el del Reconocimiento de Excelencia Artesanal. Y fue lo que empezó a darle un poco más de impulso: la importancia de trabajar en lo que uno cree que tiene que hacer.

RC: y cómo surgió lo de China?

JW: En 2023, llega al colectivo de ceramistas una propuesta desde la Embajada uruguaya en China, desde uno de los consulados, con la intención de tratar de vincular a los ceramistas con proyectos de intercambio. Ellos querían saber qué ceramistas podían concurrir a una Bienal de Cerámica allá, y nosotros planteamos abrir una convocatoria y difundirla en las redes. Se presentaron 28 propuestas y terminaron de hacer la selección. Fueron 14 talleres aceptados para participar de la Bienal, en la sección latinoamericana. Era una exposición de “invitación”, fuera del concurso general de la Bienal Internacional.

Después vuelve a llegar otra propuesta desde China: una convocatoria a una residencia artística en la Universidad de Cerámica de Jingdezhen. Era una residencia para latinoamericanos, e iban a seleccionar a un solo representante por país. Me anoté. Y quedé seleccionado ya que abrieron un segundo cupo para Uruguay. No lo podía creer. Ahí empezó el vínculo con China. Pero cuando me entero… faltaban nueve días para viajar. En nueve días tenía que resolver todo.

RC: ¿Cómo fue ese primer contacto con China?

JW: Nueve días después, estaba viajando rumbo a Beijing, no entendía del todo lo que estaba viviendo, pero sentía que era una oportunidad para crecer. Mientras tanto, un alumno avanzado del taller (José Alvariza) y Vero se encargaron de cubrir mis clases para que el taller siguiera funcionando sin interrupciones. Fue un trabajo en equipo que permitió que todo siguiera adelante, porque el todos quienes estaban en el taller se apropiaron del espacio.

La residencia en China fue una experiencia increíble, rodeado de ceramistas latinoamericanos y con un apoyo constante de las curadoras. Fue el inicio de algo muy importante. Una vez que llegabas a la universidad, estabas muy contenido. Te traían la comida, te llevaban a visitar museos y te daban lo que necesitaras para hacer tu proyecto. Tenía unas tres semanas, era lo que duraba la residencia.

Ahí se dio un vínculo muy interesante. Diferente al vínculo que uno está acostumbrado a ir al simposio y abrazarse con todo el mundo, en China no pasaba eso. Pero siempre estaban muy atentos a lo que estabas haciendo y lo que necesitabas.

Me pidieron que difundiera la universidad y la experiencia entre colegas. Me ofrecieron material para compartir, porque hay otras residencias y distintos formatos disponibles. Y además, me invitaron a postularme para el año siguiente —que fue 2024—, esta vez por dos meses.

RC: ¿Y lo hiciste?

JW: Cuando llegó el momento, presenté mi postulación. También se postuló Osvaldo Fuentes, un colega y amigo , que quedó seleccionado, y viajamos juntos.

RC: Fuiste dos veces, en 2023 y 2024…

JW: Sí, en 2024 estuve dos meses en la universidad trabajando en la obra.

El Estudio Internacional de Cerámica de la universidad funciona como una pequeña burbuja dentro del campus: recibe artistas extranjeros y también chinos, y ahí trabajás con mucha libertad, participás en otras actividades, te vas vinculando con distintas actividades. Tienen museos dentro de la universidad y también en el exterior, y en los mercados ves cerámica por todos lados. Te llevan a fábricas, a conocer otros talleres. Y también tenés la posibilidad de moverte por tu cuenta. Con el grupo fuimos, por ejemplo, al Monte Kaolín… y claro, la cabeza te explota. Además, cuando estás en proceso de trabajo te pasan cosas: se te raja una pieza, algo no sale. Hay momentos en los que también se sufre un poco, porque el proceso moviliza mucho. Conocimos artistas chinos, coreanos… es un trabajo maravilloso el que hacen, la política cultural del Estado es clara: apoyar y difundir. Las residencias están pensadas justamente para fomentar que lleguen colegas de distintas partes del mundo. El año pasado también viajó Mariel Tarela, representando a Argentina en 2024. Y bueno, Vilma Villaverde es alguien que desde hace muchos años está muy presente en ese vínculo con China, tiene una escultura imponente instalada en Taoxichuan. Fue ella, una de las que en su momento me animó a postularme para entrar a la Academia Internacional de Cerámica.

RC: ¿Alguna vez pensaste que este oficio te abriría puertas tan inesperadas?

JW: Que lo que uno hace te lleve a conocer otros lugares era algo impensado para mí. Y todavía siento que esa puerta sigue abierta, con la esperanza de que algo más pueda suceder, de que esto siga pasando. Porque en realidad, yo soy una persona de taller, de estar muchas horas ahí adentro… y de repente me encontré del otro lado del mundo. Fue increíble.

Por eso creo que lo más importante es seguir haciendo. Todos los días tengo que hacer algo para sostener el taller, eso no cambia. Sé que tengo que seguir produciendo, dedicándome, poniendo todo en los cursos que doy y transmitiendo el oficio de la mejor manera posible. Y si además puedo motivar a otros, mejor todavía. Yo animo a mis alumnos a que trabajen, que lo importante es que lo hagan con compromiso, con ganas de aprender, de profundizar, de disfrutar de este camino. Se puede vivir dignamente, con mucho esfuerzo, pero vale la pena. También los proyectos colectivos te movilizan, te dan ganas de seguir armando cosas, de pensar hacia adelante.

RC: quizá sea clave trabajar el oficio con conciencia…

JW: Por eso es tan importante que existan maestros que marquen la diferencia, que insistan en la importancia del tiempo, del trabajo sostenido en el taller, de una formación seria. Yo creo que hay que seguir motivando a que más personas se acerquen a este camino, pero también acompañar ese entusiasmo con compromiso.

Siempre cuento sobre las experiencias que viví, por ejemplo en Avellaneda: hay muchísimo trabajo detrás, muchísima dedicación, nada de eso es mágico: hay esfuerzo y compromiso sostenido. Algo parecido en China, los mercados son algo impresionante, llenos de cerámica: desde piezas tradicionales, técnicas ancestrales recuperadas o trabajos de restauración arqueológica, hasta obras de jóvenes ceramistas que reinterpretan esa herencia con una mirada más contemporánea. Y lo asombroso es que todo convive, desde grandes locales de diseño, súper producidos, hasta puestos muy simples. Pero en todos los casos hay algo en común: hay oficio, hay trabajo, hay dedicación. Todo eso funciona en simultáneo. Y todos están vendiendo. En algunos casos, hay un fuerte apoyo del Estado: se ofrecen talleres, se crean museos, se facilitan herramientas. Hay muchos simposios, mucha movida, tanto desde lo artesanal como en formatos más semi-industriales o fabriles.

Cuanto más se difunda, el público general también va a empezar a conocer y valorar más la cerámica. Pero hay que hacer hincapié en algo importante: que esa coexistencia no implique superficialidad. Que los talleres nuevos que aparecen tengan inquietud, ganas de profundizar. Que el vínculo con la cerámica no sea solo porque ahora “está de moda” o porque “funciona” por un tiempo. La cerámica no es una moda pasajera: es una moda de hace miles de años.

RC: ¿Qué lugar ocupa para vos la preparación de tus materiales dentro del proceso cerámico?

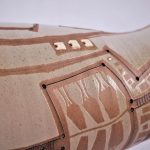

JW: Me gusta preparar mi propia pasta, mis propios esmaltes. Todo eso implica un compromiso con el proceso. A veces llegás a una fórmula que funciona bien, y te sirve durante mucho tiempo. Usás dos o tres esmaltes y con eso llevás adelante una producción que tiene que ser sustentable. Porque cuando el alfarero es el mismo que pinta, que carga el horno, que enseña, que hace todo, hay que encontrar una forma de producción simple. Incluso en mi obra personal hay una búsqueda de simpleza: son líneas, una gráfica austera. Creo que desde esa simpleza puede aparecer una fuerza que tiene que ver con lo que uno quiere contar.

Todo lo que hago parte de esa misma lógica: tanto la producción de piezas utilitarias como la obra más personal. Siempre digo que mi trabajo pasa por lo simple. Hacer lo que hay que hacer, pensar, dedicar tiempo y energía. Y tener proyectos. Eso es clave. Es algo que comparto con lo que siempre dice Emilio: mientras haya proyectos, no se termina. Incluso en los momentos difíciles —que siempre aparecen—, tener un proyecto es lo que te sostiene.

RC: Gracias, Javier, por compartir tu recorrido, tus experiencias y por ser una fuente de inspiración.

El recorrido de Javier Wijnants es testimonio de una cerámica que no sólo se moldea en el torno, sino también en el tiempo, en la docencia, en la colaboración con otros y en la convicción de que el oficio sigue siendo una forma potente de estar en el mundo. Su trabajo —entre lo utilitario, lo artístico y lo comunitario— nos recuerda que hacer con las manos puede ser también una manera de construir sentido, memoria y futuro.

DATOS DE CONTACTO

Javier Wijnants: @javier_wijnants

Escala Humana: @escalahumana.arte

Colectivo Cerámica Uruguay: @colectivoceramicauruguay

(Clickeá las imágenes para verlas completas)